『ガン・ネイション(Gun Nation)』ゼッド・ネルソン

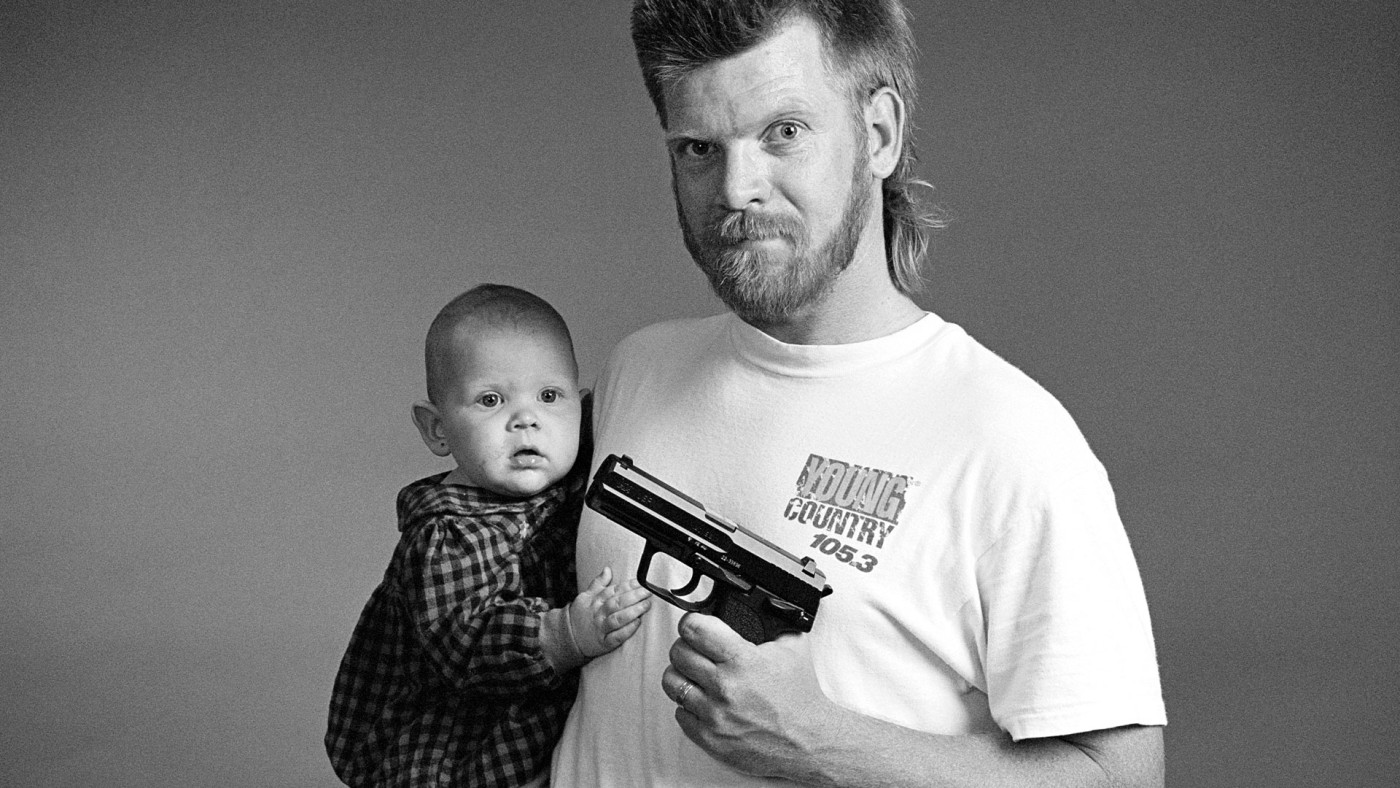

『ガン・ネイション (Gun Nation)』は、アメリカの自由を表す最大の象徴が、年間約3万人の市民の命を奪う銃であるというパラドックスに迫るドキュメンタリー。 ゼッド・ネルソンの衝撃的な写真集「ガン・ネイション」が発表されてから18年後。アメリカでは銃器によってこれまでに50万人もの市民が命を落とし、負傷者も後を絶たない。ネルソンは当時撮影した人々と再会し、再び彼らの写真を撮りながら、いまだに銃器所持に執着するアメリカの国民性を問う。

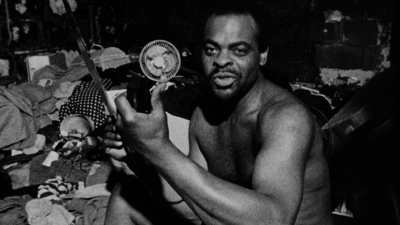

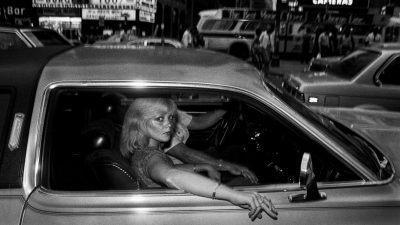

2016年、ゼッド・ネルソンはアメリカ西部のとある地方で一人の銃器所有者から誘いを受けた。砂漠地帯でやる射撃訓練に同行しないかとのことだった。人間を被写体にするフォトグラファーにとってこのような誘いは珍しくないようで、「挑戦的で相手を試すタイプの人々を知る機会にもなる。」とネルソンは言う。グループは2台の四駆車で長時間走り、山間部に来ると、銃愛好家の仲間が積んできた大量の強力な猟銃を車から降ろした。銃は地面の上で丁寧に組み立てられ、標的が立てられ、続いて実弾が降ろされる。そうして、ネルソンもその殺しの道具を手に取ることになるわけだが、恐ろしくもあり、爽快でもある体験だったと回想している。「銃器についてはどちらかというと感傷的な、男性的で子供っぽい固着がある。銃のおもちゃを子供に与えない両親だったので、木や釘を使って自分で作っていた。」それをカメラに持ち替えて20年、時には戦闘地域で、被写体に向ける彼の狙いは完璧だ。「上手くやれていると思う。映画や写真の撮影だからできることでもあるし、しっかりとぶれないように支えることを学んだからかもしれない。」MadeGoodが初めてとても興味深い長時間のインタビューを行ったとき、彼は少し戸惑ったのか、話の脈絡が逸れることもあった。銃の照準器とカメラのレンズは決して同じものではない。ネルソンの作品を見ると、彼が撮影する混沌とした危うい世界の中に自分自身を見つけたり、また同時にそこからは遠い自分を知るような不思議な感覚が生まれる。

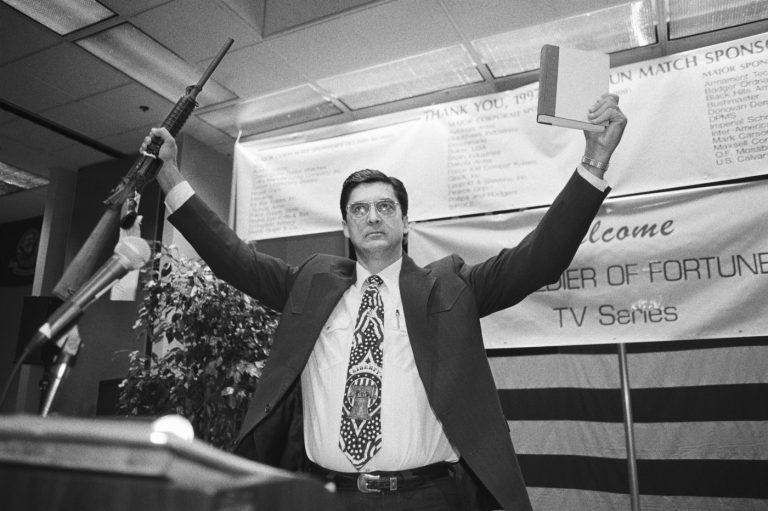

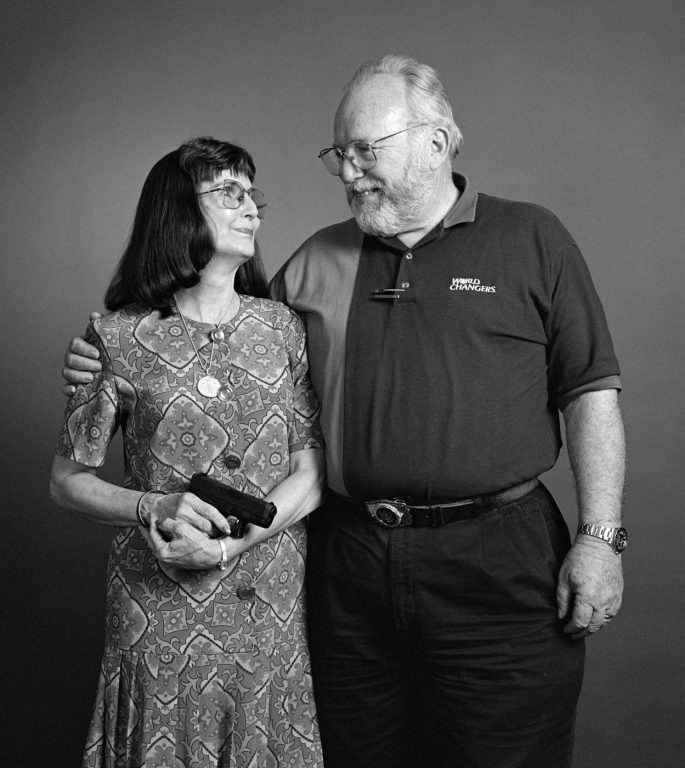

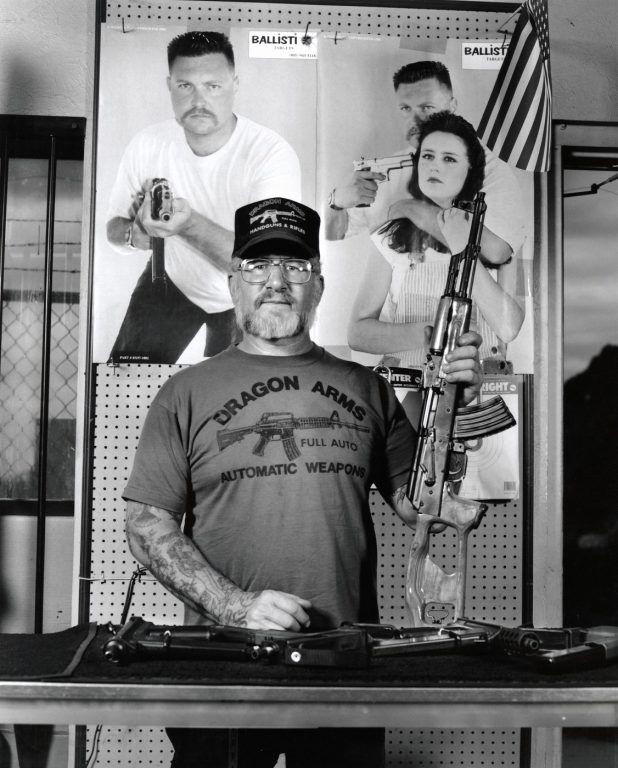

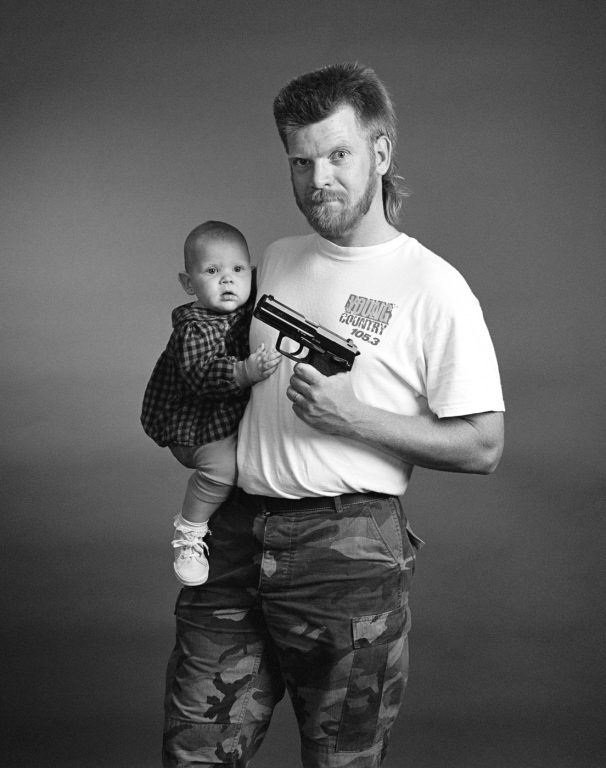

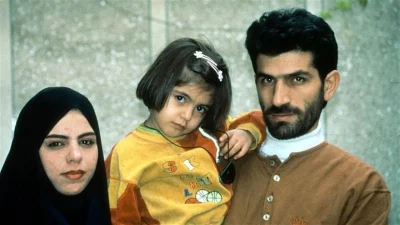

当時、ネルソンは後世に影響を与えた1999年の写真集『ガン・ネイション(Gun Nation)』のその後を追ったショートフィルムを撮っていた。『ガン・ネイション』は銃器所有者たちの姿や銃文化を捉えた感動的であり批判的な作品で、コロンバイン銃乱射事件の衝撃直後に発表している。それから17年後、ネルソンは当時撮影した人々と同じ場所で再会し、銃乱射事件が繰り返される悪循環の状況下で、なぜ銃器所有にこだわり続けるのか、さらに強固なコントロールと規制を求める動きをなぜ受け入れようとしないのかについて探求し理解しようとしている。物語の中心に選んだのは、40代の一人の女性だった。彼女は冷たく知的なまなざしでカメラを見据えているが、一度だけ、ネルソンと初めて出会った時のことを思い出すとわずかな揺らぎを見せた。「17年前に会った時、最後は涙を流したと思う。もし銃を取り上げられることになったら自分はどういう行動をするか改めて考えたの。そうなるときっとこの国は終わるだろうし、だから手放したくないと思っている。できると信じているし、そうするつもりよ。」

ネルソンは尋ねた。「“手放したくないもの”とは?」

彼女は答えた。「自分の権利を守るということ。友人の権利、大切な人たちの権利、そしてこの国の権利よ。」

「銃所持についての議論のこと?」

「そうよ。簡単に手放せるものではないわ。」

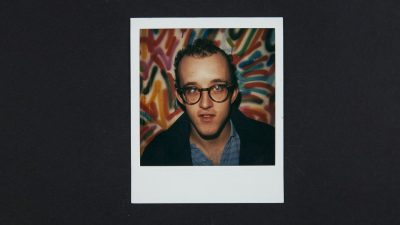

東ロンドンの自宅でリラックスしながら単純なドキュメンタリー作品を構想していたが、いざ撮り始めてみるとますます複雑で憂慮すべき社会の現実に引き込まれていった、とネルソンは言う。長時間のインタビューで語られた以上に、彼の記録写真からは非常に興味深い物語を読み取ることができる。アメリカの銃器所有者がリベラルや左翼のメディアに対して抱く根深い疑念をどのように乗り越えて、カメラの前に座らせ写真を撮ることができたのだろうか。ハックニーのコーヒーショップからは、ふと耳にしたヒップスターたちの会話に着想を得て、彼らの肖像を綴った作品集が生まれベストセラーとなっている。また、第一線のフォトジャーナリストとして忙しいスケジュールを抱えながらも、世界の美容業界における問題の核心を突く作品集も発表している。映像では、新進のドキュメンタリー制作者のインスピレーションに溢れ、長いキャリアを持つプロのアーティストとしての洞察力と実にひたむきな初心の愚直さを兼ね備えた多面的で文化的にも重要な一連の作品を展開している。

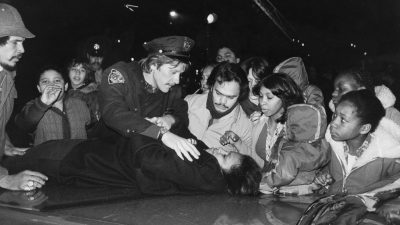

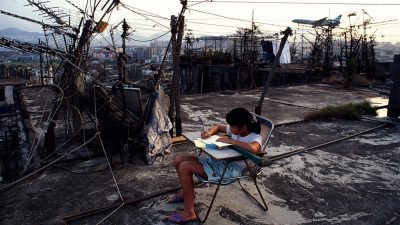

何よりも、ネルソンの作品には、成熟した社会批判性と、人間への愛着を持ちながらも核心を鋭く捉え、ノイズを排除して被写体を生き生きと描く繊細な計画性を持った撮影手法が反映されている。作風は、アフガニスタンで奇襲攻撃の最中に撮られた作品から、暴力と金欲にまみれた険悪な世界を見つめる静かで洞察的な作品へと徐々に進化し、説得力のある方向性を示している。「他の被写体を撮るようになって10年経ち、ソマリア、アフガニスタン、アンゴラのような戦闘地域と同じく、『ガン・ネイション』に繋がる記録し報道すべき問題は世界中にあって、そのすべてを撮り終えない限りこの作品は完成しないと考えるようになった。戦闘地域で使用されている武器は全て、我々の母国である西洋諸国で製造されていることにやっと気が付き、やり場のない気持ちに苛まれた。兵器ディーラーが武器が売ったり、政治目的と絡んで母国の政府が武器を寄付していることもあった。」グローバル化する暴力的な経済社会を目撃するにつれ、ネルソンはアメリカ国内の銃による暴力もその一端だと考えるようになった。一年の死者数は実際の戦争の死者数と大差なく、『ガン・ネイション』の2度の撮影の間でも50万人にのぼるという。これは、十分に説得力がある。アメリカの歴史上、最悪な5つの乱射事件は1999年から2016年の間に起こっている。同時期に、銃で殺された人数は正確に213,169人で、自殺は360,433人だ。今日、アメリカで起こっている殺人の73%で銃が使用されている。一方、この割合はイギリスでは3%、カナダでは38%である。ネルソンが1999年に発表した写真集の挑発的な写真は、現在の事態をすでに暗示していたようだ。それから17年後のアメリカで、銃文化が修正の施しようがなくなるほど悪化するとは予想もできなかった。ネルソンは、なぜ事態が少しも変わらなかったかを追求するため、再びあの時の被写体たちと出会うことにしたのだ。

アメリカの熱狂的な銃文化崇拝は、全米ライフル協会(NRA)、銃産業界、保守的なマスメディアが枢軸となっていることは明らかだ。潜在的に根深く存在する保守/自由主義/福音派クリスチャン層のイデオロギーに統合されており(ネルソンは決してこの領域に立ちいらなかったが、白人至上主義にも非常に近い思想である)、西部開拓時代の価値観にも通じている。「銃が象徴として売り買いされているという点がとても興味深い。」とネルソンは言う。「まるでアメリカの理想像、自由や独立の象徴を売っているようだ。古き良きフロンティア時代の西部と銃をパッケージで売り込む。神話を作り上げ、銃に文化があるかのように人々の心に刷り込んだのだ。」実際、銃の崇拝者たちが自分たちを、リベラル派や政府の“悪人”に取り囲まれても生き残るために存在意義をかけて闘う主人公と信じている様子が映像から明らかに見てとれる。彼らの持つ他者への恐れはNRAやフォックスニュースに誘導されて、流血を減らすための合理的で思いやりのある努力を阻む手ごわい防波堤の様相を呈している。

アメリカの銃暴力についての賢明な報道に注目していれば誰もが分かることだが、膠着状態にある状況に対して、ネルソンの分析的なドキュメンタリーアプローチは人道的な方法としての効果を持つと言える。経済市場やイデオロギー、神話の力に立ち向かうとき、「同等の技術、熱狂をもって対抗しなければならない」のであるが、「力強い物語を語ることができる能力」も同様に必要とされるのである。